Racismo na escola pode estar presente até quando os alunos não escolhem o colega para brincar por causa da cor da pele, diz Humberto Baltar, professor e idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes. — Foto: Wayne Lee-Sing / Unsplash

“Um dia, um pai nos procurou, chorando. Disse que o filho de 4 anos não queria ir para a escola, porque o amigo falou que não gosta de sentar perto de criança preta”, afirma Humberto Baltar, professor e idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes.

“Tenho uma aluna negra, pequena, que é chamada de urubu pelos colegas. Outro, de macaco. Outro, tem o apelido de negresco”, revela a professora Lidiane Lima, uma das 10 vencedoras do prêmio Educador Nota 10, da edição de 2020.

A educação no Brasil é um direito constitucional, garantido a todos. Mas, para as crianças negras do país, há desafios particulares que ainda precisam ser enfrentados.

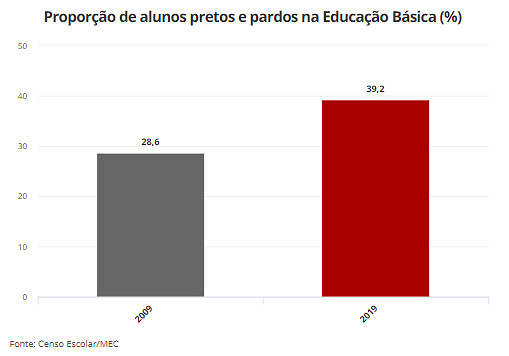

Embora a presença de negros (pretos e pardos) em escolas do país tenha crescido nos últimos dez anos (veja gráfico abaixo), as diferenças raciais nos índices de educação ainda são frequentes:

- Evasão: a proporção de jovens de 15 a 29 anos que não concluíram o ensino médio e não estudavam em 2019 era maior entre pretos e pardos (55,4%) do que entre brancos (43,4%).

- Anos de estudo: pretos e pardos têm menos anos de estudo (8,6), em média, se comparado aos brancos (10,4).

- Reprovação: é menor a proporção de pretos e pardos que estudam na série correta de acordo com a idade (85,8%). Entre alunos brancos, o percentual é de 90,4%.

- Analfabetismo: a falta de acesso à educação é mais frequente também entre negros. O índice daqueles que não sabem ler e escrever é maior na população negra (8,9%), do que na branca (3,6%). Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Há 17 anos, a Lei 10639 foi aprovada para alterar a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e incluir no currículo a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas do país. O objetivo é resgatar a contribuição do negro na formação do Brasil, sem restringir o tema à escravidão, elevando a auto-estima de alunos pretos e pardos. Embora exista há quase duas décadas, a lei ainda não está totalmente implementada nas escolas.

“Ainda não rompemos com essa imagem do indivíduo negro ora submisso, ora perigoso”, afirma a doutora em História Política Iamara da Silva Viana, professora da PUC-Rio.

“A gente acha que exclusão é só falta de acesso à escola. Mas ela também é operada dentro da escola. Não é porque tem garantia de ingresso que todos vão se sentir incluídos no processo. Presença física não é sinônimo de inclusão”, afirma o professor e historiador Higor Ferreira, que pesquisa escravos, libertos e livres de cor na capital do Rio de Janeiro no século 19.

A luta do negro para ter educação

Documentos históricos apontam que o acesso à educação era valorizado pelos negros, mesmo quando as leis imperiais dificultavam a aprendizagem deles.

Saber ler e escrever, aliás, não era comum no Brasil Império. O Censo de 1890, feito um ano após a Proclamação da República, aponta que havia 14,3 milhões de pessoas no Brasil. Entre elas, 12,2 milhões não sabiam ler ou escrever.

Embora a primeira lei sobre educação do Brasil, de 1827, não impedisse o acesso de negros à escola, outra lei, editada pela Província do Rio de Janeiro em 1837, proibia a presença de “escravos e pretos africanos” e de pessoas com “moléstias contagiosas” nas escolas, conforme indica Ferreira.

“Isso demonstra que o cenário é mais complexo do que se imagina. Quem tem mais propensão a ficar com doença contagiosa? Comunidades mais pauperizadas, formadas por negros libertos ou filhos deles”, afirma Ferreira. “Os negros não são proibidos, eles podem ir à escola, mas temos provas de que nem sempre a acolhida é a melhor”, afirma.

Dentro deste cenário, houve iniciativas lideradas por negros para educar seus filhos. Uma delas é a escola fundada por Pretextato dos Passos e Silva, em 1853.

Um dossiê feito por Pretextato, encontrado no Arquivo Nacional pela pesquisadora Adriana Silva, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), traz a informação que “em algumas escolas ou colégios, os pais dos alunos de cor branca não querem que seus filhos ombreiem com os de cor preta”.

Também descrevia que os alunos negros não tinham boa acolhida nas escolas e que ele mesmo, por ser “preto”, foi convocado pelos pais de família para abrir uma “pequena escola de instrução primária, admitindo seus filhos da cor preta, e parda”.

Ferreira também destaca exemplos de autodidatismo, como o de Luiz Gama. “Quem ensinou Luiz Gama a ler e escrever foi um amigo, um companheiro da mesma fazenda em que ele trabalhava”, conta Ferreira.

“Além disso, temos relatos de senhores botando escravos para ler e escrever, pensando nesta instrução como ‘negócio’, porque poderia vendê-los por um preço maior”, afirma. “Ensino era estratégico, e para o cativo também era interessante, porque se ele se alforriasse, teria mais chances [de sobrevivência]”, relata Ferreira.

Racismo na educação

167 anos após a escola do Pretextato, em 2020 ainda há instituições que selecionam os estudantes pela cor de suas peles, afirma Luana Tolentino, educadora, mestre em educação, autora do livro “Outra educação é possível: feminismo, antirracismo e inclusão em sala de aula”.

“O racismo na escola está naquelas que negam matrículas para estudantes negros, na divisão das salas, em geral, colocando estudantes negros em turmas consideradas de menor rendimento”, afirma Tolentino. “E no currículo, que ainda é extremamente branco e eurocêntrico. Muitas vezes, na maior parte do tempo, completamente alheio e distante da realidade destes estudantes”, analisa.

“Das nove escolas que pesquisei para colocar meu filho, só uma coordenação pedagógica buscava trazer a diversidade cultural para as crianças. E eu moro no Rio, uma das cidades mais plurais do Brasil”, diz Baltar, do coletivo Pais Pretos Presentes.

“A criança preta não se vê no material, não se vê nas aulas, não se vê nas falas dos educadores, e não se vê nas relações sociais. Agora chamam de bullying, mas todo mundo sabe que é racismo quando uma criança não tem amiguinhos no recreio por causa do seu tom de pele. Isso é racismo estrutural”, afirma.

Cultura afro-brasileira na sala de aula

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/j/A/rBXzAtRVuhSoI7efvs0Q/foto-06-08-2020-12-13-36.jpg)

Alunos do projeto ‘Eu posso ser poeta’, de Lidiane Lima, uma das vencedoras do prêmio Educador Nota 10: aprender sobre cultura e história afro-brasileira muda a auto-imagem dos alunos. — Foto: Nidiacris Ribeiro/Trupe Filmes

Para educadores, ensinar a história e a cultura afro-brasileira pode mudar a percepção dos alunos sobre si e sobre o espaço que ocupam.

“Descolonizar o currículo, para mim, é diário, faço isso o ano todo”, afirma Lidiane Lima, professora de português que foi uma das vencedoras do prêmio Educador Nota 10 de 2020.

O projeto premiado, inclusive, trabalha com o slam (poesia periférica), o RAP, e a literatura afro-brasileira para estimular a auto-estima dos alunos e resgatar a identidade de suas cores. O trabalho foi desenvolvido com alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em uma escola municipal de São Paulo, antes da pandemia. Ao fim, os alunos publicaram um livro de poesias.

“O objetivo é desconstruir o imaginário forjado pelo Ocidente para explicar a escravidão, de que África é formada por pessoas selvagens, sem conhecimento. E trago esculturas do povo iorubá. Por meio delas, de gravuras, e pinturas, vou reconstruindo outra historia sobre África. Cabeças de ifé, o retrato do imperador Mansa Muça, o homem mais rico que já existiu”, explica Lima.

“É legal os alunos saberem que descendem de povos que eram reis e rainhas, donos de grandes impérios”, diz a educadora premiada.

Outra professora que leva o ensino da história e cultura afro-brasileira para dentro das salas de aula é Catia Pereira, que dá aulas há 24 anos em uma escola privada em São Paulo.

“Escolho textos de autoria negra para trabalhar em sala de aula, ou textos que tematizam a questão negra”, diz a professora de português. Da turma de 42 alunos, somente um é negro. “Quando a gente pensa em uma educação antirracista, é para todos, tanto para protagonistas (negros) quanto aliados (não negros)”, explica.

Formação do professor

Para Lucimar Felisberto dos Santos, pós-doutora em história e pesquisadora do Instituto Hoju, houve um ingresso tardio de homens negros e mulheres negras nas universidades, o que levou ao atraso nas pesquisas étnico-raciais.

“Quando entrei na universidade, em 1997, o dado era que 2% dos universitários eram negros”, afirma. “Isso fez com que as pessoas negras, com força para sensibilizar as brancas em espaços de decisões políticas, demorassem a aparecer. Quando se tem homens e mulheres negras pensando a reestruturação curricular, as demandas destes setores da sociedade vão estar lá”, defende Santos.

“O mais problemático é fazer entender que a questão racial é de toda uma sociedade e não de um grupo específico”, diz a pós-doutora, que defende que professores não negros também abracem o ensino da cultura e história afro-brasileira.

Atualmente, o percentual de alunos negros e pardos no ensino superior subiu para 38,14%, segundo o Censo do Ensino Superior, do MEC. Ainda assim, há desigualdades. Dos 3,2 milhões de alunos pretos e pardos na graduação em 2019, a minoria (882.977) estudava em instituições públicas. A maior parte, 2,3 milhões de alunos, estudava na rede privada.

Para Paola Prandini, co-fundadora do AfroeducAção, entidade que produz ações estratégicas para a equidade racial brasileira, hoje é raro encontrar um professor que não conheça a Lei 10639 (que prevê o ensino da cultura e história afro-brasileira nas escolas), mas a aplicação precisa melhorar.

A entidade faz pelo terceiro ano seguido a campanha #tiraraleidopapel, com vídeos nas redes sociais para refletir sobre a importância da aplicação desta legislação.

“Avançamos em alguns pontos, como por exemplo o conhecimento em torno da lei, ou de quem fale que não tem acesso a material pedagógico, porque tem muito material disponível hoje em dia, em vários formatos: YouTube, site, portal, podcast, na linguagem que quisermos imaginar.”

Papel das escolas

Prandini afirma que, apesar da lei 10639 e dos materiais disponíveis, ainda há desafios para implementá-la.

“Ainda assim encontramos escolas em que, infelizmente, não se trabalha com a temática [do negro na sociedade brasileira] ou trabalha restritivamente só nesta semana da Consciência Negra. Isso não é o que a lei determina. Ela determina que histórias e questões da cultura afro-brasileiras devam ser trabalhadas transversalmente em todas as disciplinas.”

“A exclusão não acontece de um dia para outro, ela é construída”, afirma Denise Carreira, coordenadora da Ação Educativa, que luta para melhorar as relações raciais nas escolas. A associação desenvolveu uma metodologia gratuita, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), para identificar o racismo nas escolas.

“Têm professores e professoras comprometidos com a luta antirracista, mas ainda precisam ser mais reconhecidos nas escolas. As secretarias de Educação têm que ampliar o investimento na formação do professorado”, defende Carreira.