Por Tatiana Merlino João Peres, Julia Dolce de Lagoa da Confusão (TO) e São Paulo (SP)

Site O Joio e o Trigo

Uma nuvem de pernilongos toma conta. O carro atola na beira da estrada. Após alguns minutos, com o veículo já desatolado, viramos em uma travessa e surge uma espécie de estacionamento, misto de depósito de entulho e carros que já viraram ferro velho. Ali, é preciso subir no capô da caminhonete e gritar com a máxima força, usando a buzina como auxílio para que as pessoas do outro lado de um canal escutem: chegamos à aldeia dos Krahô Takaywrá. Nosso anfitrião cruza o canal numa canoa. Ao descermos do outro lado, é o pé que atola.

Em terra firme, cruzamos por dentro de um barraco de lona, como todos os outros da aldeia, feitos com o que há disponível. Sacos de fertilizantes retirados das fazendas, tocos, arames. Mais alguns passos e chegamos ao outro extremo da aldeia: a outra ponta do canal, onde uma pinguela leva a mais alguns barracos. É época de seca. Na cheia, estaríamos dividindo espaço com peixes, piranhas e jacarés. Os Krahô vivem assim não porque tenham decidido pelo isolamento. Não é o paraíso, mais se parece o contrário disso.

Depois de uma dança e canto de boas-vindas, somos acomodados na área comunitária da aldeia, com grande parte da comunidade. Eles sentam em um círculo, e começa uma rodada de apresentação, seguida de falas, várias falas. Têm muito a contar. Sobre estarem cercados de fazendas de monocultura, sobre o veneno que chega por ar e terra, sobre contaminação da água dos rios, sobre desaparecimento dos peixes e alagamentos constantes que atingem a comunidade.

“Aqui a gente não pode fazer nada. Não temos área para plantar, trabalhar. Temos um lema que é: ‘A gente não vive. Aqui nós passamos pela vida”. Porque nós estamos há 16 anos nesse local, não temos direito de fazer nenhuma roça, nem nada para sobrevivência. E ainda tem os impactos que a gente passa aí, do agronegócio, tem as perseguições, por isso que a gente às vezes tem até receio de estar falando”, diz um dos moradores da comunidade, que pediu para não ter sua identidade revelada.

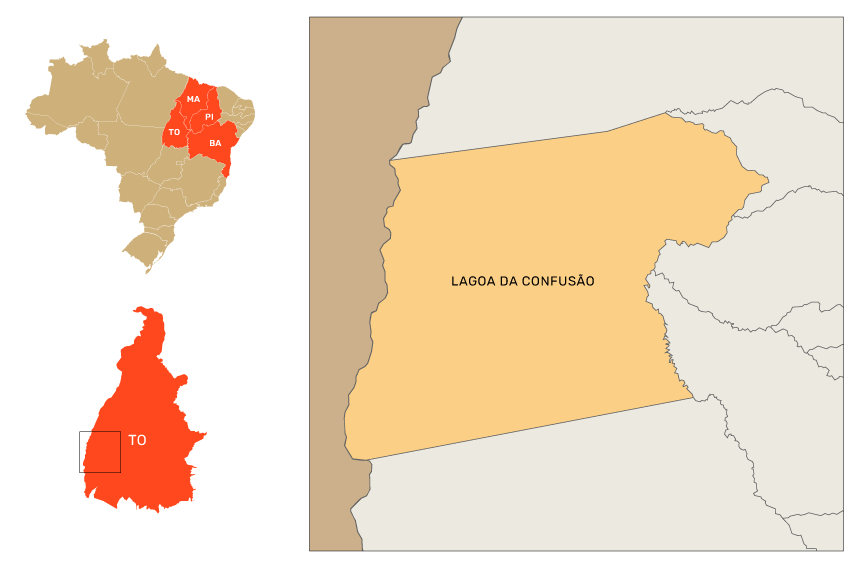

Estamos no município de Lagoa da Confusão, no sudoeste do estado do Tocantins, onde visitamos duas terras indígenas, a dos Krahô Takaywrá e a dos Krahô Kanela. Ambos captam água da bacia do Rio Formoso, que atravessa seus territórios e é margeado por diversas fazendas. O carro forte do agronegócio na região é o arroz irrigado.

O povo Krahô Kanela vive na Reserva Indígena Mata Alagada, um território de 7,6 mil hectares, dos quais grande parte é coberta por água, de forma que até o cultivo de roças para subsistência fica dificultado. O tamanho da reserva representa menos de um terço do território tradicional reivindicado pelos indígenas e identificado por relatório antropológico da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). O restante nunca foi demarcado e é ocupado por fazendas.

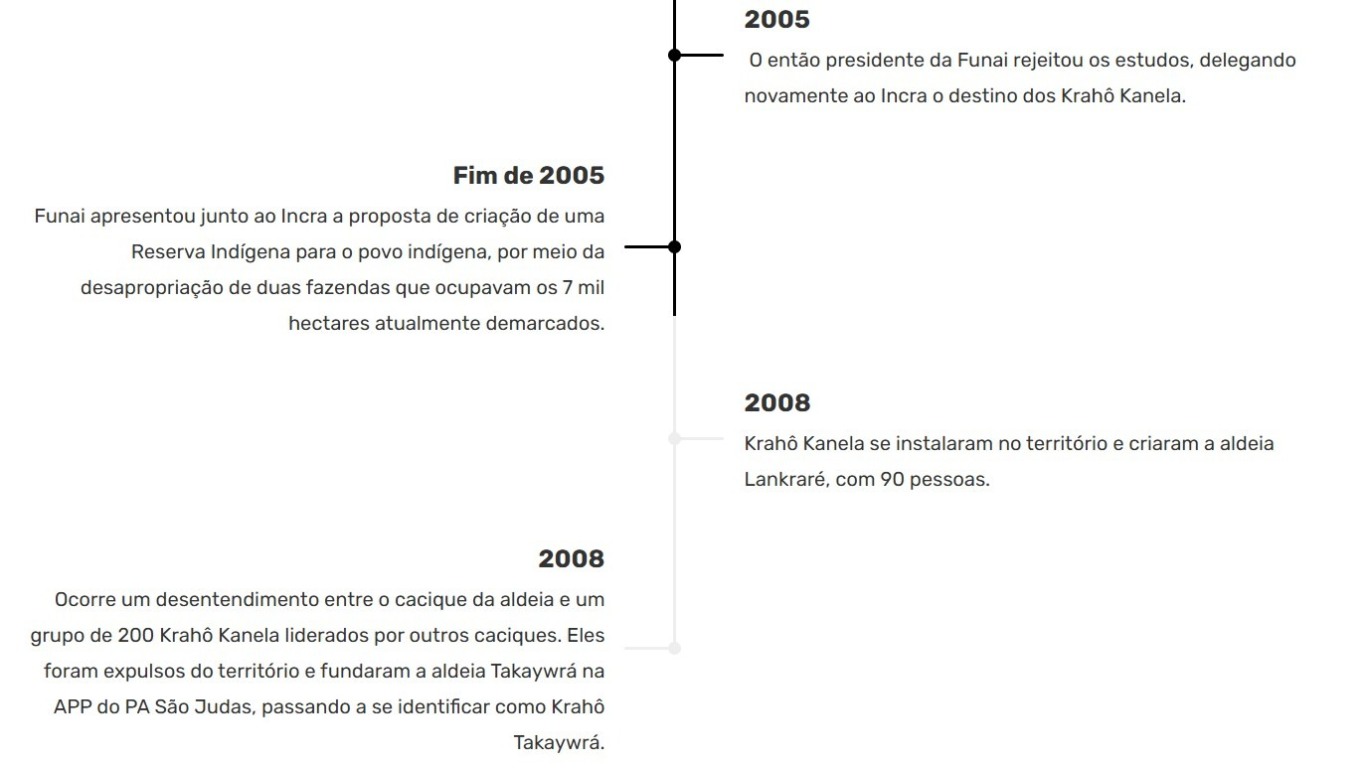

Já os Krahô Takaywrá, devido a uma dissidência com os Krahô Kanela, vivem desde 2008 em um trecho de Área de Proteção Permanente (APP) de um Projeto de Assentamento (PA) vizinho à Reserva Mata Alagada, o PA São Judas, após acordo informal com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Lá, a aldeia Takaywrá ocupa um terreno de menos de 1 hectare, cercado por igarapés e lagos da bacia do Rio Formoso.

Apertados e sem área para roça, os Krahô Takaywrá sofrem com secas no verão e alagamentos no inverno. A convivência com enchentes constantes não é uma situação natural, e sim consequência do impacto do avanço do agronegócio na região: o confinamento desses povos a territórios pequenos e inadequados aos seus modos de vida. Além do rio Formoso, a região é banhada pelos rios Urubu, Javaé e Dueré. “Aqui, estamos cercados. Não tem pra onde correr. Tem projeto [agrícola] aqui para todo lado, aqui na frente, tem para cá, tem do outro lado do rio Formoso”, diz um dos moradores.

Com a mesma canoa que nos levou até a aldeia, nosso anfitrião nos leva para navegar e mostrar o barramento do rio Dueré. “Esse barramento tampou o rio de cascalho”, conta o indígena. Na época de chuvas, por conta da barragem que mudou o percurso natural do rio, há alagamentos na aldeia.

Durante as enchentes, os idosos são levados às pressas para a cidade, onde ficam instalados de forma meio improvisada. A água também coloca a saúde e a alimentação dos indígenas à prova, pois há risco de infecções, morte de peixes, de porcos e a destruição do pouco roçado que existe. “Numa das vezes, uma mulher foi mordida por piranha dentro de casa”, nos conta uma senhora. “Você sabe o que é desejar acordar e colocar o pé no chão e não na água?”, questiona um outro morador da comunidade.

Um laudo pericial antropológico produzido em janeiro de 2019 por André Luis Demarchi, professor de antropologia da Universidade Federal do Tocantins (UFT), apresenta fotos de casas de famílias Krahô Takaywrá alagadas durante uma cheia do Rio Formoso, em 2018.

O laudo foi elaborado a pedido do Ministério Público Federal do Tocantins (MPF-TO), em uma Ação Civil Pública (ACP) ajuizada em 2016 contra a Funai e a União. A ACP exige o assentamento dos indígenas da aldeia Takaywrá em uma Reserva Indígena, recomendando a ampliação da Reserva Mata Alagada ou a criação de uma nova reserva.

A ação traz também um pedido de antecipação de tutela de urgência, solicitando o pagamento de um salário mínimo mensal aos Krahô Takaywrá até que a questão seja resolvida, devido à “grave situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional” vivida pelos indígenas.

Como o terreno cedido pelo Incra é uma APP, os Krahô Takaywrá sequer podem plantar na área. “Eu tenho um menininho ali que falou assim, isso doeu muito no meu coração: ‘Pai, cadê nossa roça?’. Ele já nasce sabendo que isso aqui não é da gente. Aí a gente olha para o lado, olha para o outro, e não tem para onde correr”, lamenta Levi Pephã Krahô, retratado na imagem do laudo pericial antropológico, que vive na aldeia Takaywrá.

Em abril de 2019, a Justiça deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando o pagamento do salário mínimo aos indígenas pela Funai. Já em fevereiro de 2020, um Juiz Titular da Segunda Vara Federal acolheu também o mérito da ação – o pedido de implementação de uma reserva indígena. Porém, desde então, a Funai e a União entraram com recursos, e o julgamento do caso no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) já foi adiado diversas vezes.

Entre os argumentos da defesa da Funai e da União está a dificuldade de ampliação da Reserva Mata Alagada, território tradicional tanto dos Krahô Kalena quanto dos Krahô Takaywrá, uma vez que o restante do território, de cerca de 24 mil hectares, é hoje ocupado por fazendas que precisariam ser indenizadas.

Essas fazendas, e outras vizinhas ao território reivindicado, são de propriedade de grandes empresas. Entre elas estão a Frutacc e a Uniggel, que produzem no modelo de monocultura. A primeira cultiva melancia e abóbora; a segunda, soja.

Um dos sócios da Frutacc, Cleuber Marcos de Oliveira, foi multado três vezes pelo Ibama em 2023 por impedir a regeneração natural em área de reserva legal de cerca de 500 hectares da Fazenda Frutacc, de 4.292 hectares, vizinha à Mata Alagada. O órgão ambiental também embargou a área em questão.

Soja, arroz e feijão em área indígena sobreposta

Uma das mais problemáticas empresas vizinhas dos povos Krahô é o Grupo Diamante, que, entre seus muitos CNPJs – entre eles Diamante Atacadão, Diamante Atacarejo, Diamante Alimentos, Diamante Logística e Diamante Agrícola – também tem a empresa São Miguel Incorporações e Participações, além da Biond, empresa de biofertilizantes.

Produtor de arroz irrigado, soja e feijão, o grupo tem pelo menos 20 fazendas e 200 empregados, reunindo milhares de hectares de terras, parte delas sobrepostas ao restante do território reivindicado pelos povos Krahô Kanela e Krahô Takaywrá para expansão da TI Mata Alagada.

Em seu site, eles anunciaram a meta de ter 40 mil de hectares de área plantada até 2025. Entre as marcas do grupo estão a Arroz D’Oura, a Arroz Diamante Premium, a Arroz Bento, a Arroz Girassol, a Arroz K e a Arroz 800.

Uma das fazendas da empresa, a Relâmpago, vizinha à Mata Alagada e ao PA São Judas, é citada por outro indígena Krahô Takaywrá, que pediu anonimato temendo represálias.

“Eles foram chegando de 2010 para cá e tomando espaço. A Fazenda Relâmpago era uma mata, a coisa mais linda do mundo. A primeira coisa que fizeram foi derrubar tudo, não sei como conseguiram. Muitos aqui conheceram a mata que era ali do outro lado, uma coisa linda demais, lagoas que tinham lá dentro. Derrubaram tudo, até dentro do lago. Então você vê o tamanho do poder que esse povo tem”, avalia.

Colecionador de ilegalidades

O histórico da Diamante realmente transborda poder. O grupo é um dos maiores da região, apesar de colecionar – além de hectares – denúncias por crimes ambientais, trabalho análogo à escravidão e outras irregularidades. Apenas no Ibama, são 38 autos de infração ou embargos lavrados no CNPJ da São Miguel entre 2008 e 2024.

Mesmo com a reincidência, indicada tanto pelo alto número de multas quanto pelo fato de parte delas serem referentes a descumprimentos de embargos, impedindo a regeneração de mata nativa desmatada ilegalmente pelo próprio grupo, a empresa segue firme e forte.

As infrações envolvem também desmatamento e queimada ilegais, instalação de projeto de irrigação sem licença ambiental, além de posse de agrotóxicos em desacordo com a lei.

Mas o Ibama não foi o único órgão a responsabilizar o Grupo Diamante por irregularidades envolvendo o uso de agrotóxicos. Em novembro de 2022, a Operação Cidade Blindada, deflagrada pela Polícia Civil, apreendeu 15 toneladas de agrotóxicos falsificados e proibidos no Brasil encontrados em cinco fazendas do grupo.

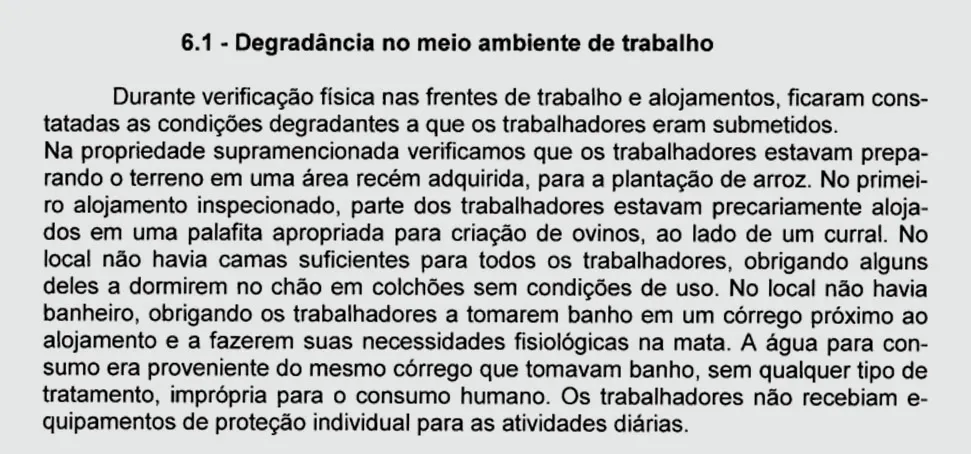

Coroando as infrações do Diamante estão as ilegalidades trabalhistas. Em 2017, o Grupo Diamante foi incluído na Lista Suja do Trabalho Escravo, após uma operação em novembro de 2013 deflagrada por auditores do Ministério do Trabalho e Emprego e agentes da Polícia Federal encontrar trabalhadores em condições degradantes da Fazenda Diamante, de 10 mil hectares, localizada a apenas 13 quilômetros da Reserva Mata Alagada, segundo as coordenadas disponíveis no relatório.

Segundo o documento, os trabalhadores da Diamante não eram registrados, tinham jornadas exaustivas de trabalho e estavam com pagamento de salário atrasado. Também não tinham acesso a Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e kit de primeiros socorros, apesar de conviverem com animais peçonhentos nos alojamentos. Alguns dos trabalhadores, ainda, dormiam em barracas de camping improvisadas.

Atualmente, o Grupo Diamante não compõe mais a Lista Suja do Trabalho Escravo. Entretanto, desde então, protagonizou novos descumprimentos da legislação trabalhista. Em julho de 2018, o grupo assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Trabalho (MPT) pela infração de 38 normas laborais. A fiscalização em questão ocorreu em 2017, ou seja, após a empresa ser flagrada por trabalho análogo à escravidão. Na ocasião, um acidente fatal ocorrido em 5 de junho vitimou um trabalhador da empresa, o secador José Soares Souza.

No acordo, a Diamante foi condenada ao pagamento de R$ 2 milhões por danos morais coletivos. Em 13 de maio de 2025, entretanto, a Diamante ainda não havia pago o valor devido, segundo um despacho do juiz Edisio Bianchi Loureiro, da 2ª Vara do Trabalho de Palmas – TO, acusando a inadimplência da empresa.

Diante de tantas ilegalidades, segundo fontes institucionais ouvidas em off pelo Joio, o Grupo Diamante tem colocado em prática uma estratégia batida das relações públicas para permanecer relevante: passar sua sociedade para os herdeiros do grupo e reunir infrações em um CNPJ com um nome diferente da marca da empresa.

No caso, o CNPJ é da São Miguel Incorporações e Participações, que reúne todos os autos de infrações do Ibama. Ele pertencia originalmente à família de Frederico Ferreira Nunes, citado como diretor presidente da fazenda Diamante no relatório de fiscalização de trabalho escravo.

Atualmente, a sociedade e diretoria da empresa são divididas entre Nunes e outras três pessoas: Débora Queiroz de Almeida, João Victor Moulin Costa e Artur Moulin Costa. Os dois últimos, ambos na casa dos 20 anos de idade, se tornaram porta-vozes do grupo, respondendo a processos, dando entrevistas e emprestando, assim, uma aparência mais jovem e ilibada à empresa.

Parece estar dando certo. Em 2022, João Victor e o então reitor da UFT assinaram um convênio entre a São Miguel e a universidade, oferecendo vagas para estágio aos alunos, com vigência de cinco anos.

Recentemente, em maio de 2025, o Grupo Diamante lançou um podcast chamado Entre Safras, uma conversa sobre as inovações apresentadas pela empresa, estrelado por João Victor e Débora Queiroz de Almeida. O primeiro episódio aborda a produção de açaí, a mais nova aposta do grupo.

Apesar da aparência de inovação, João Victor e Artur Moulin são filhos de Victor Rodrigues Costa, um conhecido empresário e produtor agrícola da região. Victor já teve outras empresas e marcas de arroz, como as goianas Tio Jorge Distribuidora de Produtos Alimentícios e a V.R.C Distribuidora de Produtos Alimentícios.

Em 2018, Victor foi condenado à pena de quatro anos de reclusão em regime semiaberto por sonegar cerca de R$ 13 milhões em imposto de renda referente à Tio Jorge. Ele recorreu da decisão, pedindo para cumprir pena no município de Cristalândia (TO), localizado a 50 quilômetros de Lagoa da Confusão, onde alegava trabalhar desde 2010 na Diamante Agrícola S/A.O recurso foi negado.

Um ano antes da condenação, Costa foi eleito presidente da Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins (Aproest), em uma cerimônia ocorrida na Câmara Municipal de Lagoa da Confusão. A associação tem incidência no governo estadual do Tocantins.

Nas redes sociais da associação, constam fotos de membros com secretários do estado e com o atual presidente do Instituto Naturatins do Tocantins, órgão ambiental estadual. Também há registros de reuniões com parlamentares federais, como o filho da ex-senadora Kátia Abreu, o também senador Irajá (PSD-TO).

O Joio consultou o diretor do Grupo Diamante, João Victor Moulin Costa, sobre as denúncias apresentadas acima, mas ele não respondeu a reportagem.

Sem controle de outorgas, agro quase secou Rio Formoso Entre as principais pautas da Aproest estão as outorgas de concessão do direito de uso de recursos hídricos para a agricultura irrigada na região do sudoeste do Tocantins. Em um post no Instagram, o atual presidente da associação defende que “sob o pretexto da proteção ambiental, muitas iniciativas acabam se tornando instrumentos de punição. Embargos e multas são aplicadas de forma indiscriminada”.

A Aproest integra o Comitê da Bacia do Rio Formoso (CBHRF), fórum regional com representação da sociedade civil que faz parte do Sistema Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos do Brasil e delibera o uso desses recursos junto ao poder público.

A ata de uma das reuniões do CBHRF, de julho de 2017, mostra que Victor Costa, então presidente da Aproest, estava presente em uma reunião que definiu um acordo de revezamento do bombeamento de água entre diferentes empresas, entre elas a Frutacc e a Diamante.

A falta de controle da irrigação de fazendas na bacia do Rio Formoso foi judicializada em 2016 pelo Ministério Público Estadual do Tocantins. À época, a bacia viveu uma seca sem precedentes. Além de trazer impactos sociais, ela afetou a fauna aquática, causando mortandade de animais e o encalhamento de botos cor-de-rosa.

“A crise hídrica chamou a atenção do Brasil inteiro”, lembra o promotor de justiça Jorge José Maria Neto, da Regional de Ambiental do Estado do Tocantins. “O Rio Formoso é famoso por ter uma quantidade elevada de água, mas ele secou muito por conta da agropecuária sem controle, principalmente a atividade da plantação de arroz com grandes empresas que foram para lá”, explica.

O caso foi tão emblemático que está por trás da própria criação da promotoria ambiental no estado, como afirma Neto. O MPE-TO instalou um procedimento de investigação criminal que gerou uma ação cautelar em caráter antecedente pedindo a suspensão total da retirada de recursos hídricos, da abertura de canais, do represamento e da construção de diques e barragens nos rios Formoso e Urubu pelo agronegócio em áreas superiores a 500 hectares.

Uma das principais conclusões da investigação criminal, segundo Neto, é que o Naturatins não tinha nenhum controle sobre o uso de água pelo agronegócio na região. “A captação de água, quem violava, quem falava o quanto que ia tirar, o quanto que ia deixar, era, de fato, tudo na mão do agronegócio”, revela Neto.

Segundo o promotor, ao ajuizar a ação, o MPE-TO percebeu o tamanho do problema: suspender as outorgas não traria grandes impactos porque elas sequer representavam a quantidade de água que realmente era retirada pelas fazendas. “Não existia controle, a gente viu que a outorga não significava praticamente nada”, completa.

Junto à UFT, a promotoria criou um sistema de monitoramento em tempo real do nível das águas na região: o Sistema GAN, parte do projeto Gestão de Alto Nível da Bacia do Rio Formoso. Passou, então, a pedir a revisão das licenças ambientais das fazendas na região. Desde então, a ação cautelar se tornou uma Ação Civil Pública que envolveu a abertura de TACs com diferentes fazendeiros.

Os resultados ainda são tímidos. Uma sentença de 2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins determina que o governo estadual, o Naturatins e as associações de fazendeiros locais se esforcem para cumprir a determinação da revisão das licenças ambientais, e determina uma série de medidas para cumprimento por parte do Naturatins.

A sentença questiona que o órgão ambiental teria sido favorável à concessão de outorgas para propriedades cujos Cadastros Ambientais Rurais (CAR), registro autodeclaratório dos imóveis rurais, tiveram pareceres desfavoráveis emitidos pelo próprio instituto, devido a irregularidades com as propriedades. Essas outorgas estariam vigentes à época.

Entre elas estão outorgas para algumas fazendas do Grupo Diamante cujos CARs foram considerados desfavoráveis, como as Fazenda Diamante Agrícola S/A, Somava, Dois de Abril e Tingui. Na lista, há também fazendas da Frutacc, como a Frutacc III e a Frutacc Formoso.

Segundo o promotor Neto, o MPE-TO está atualmente elaborando três TACs com o Grupo Diamante. “Talvez seja um dos maiores grupos de fazenda na região. É um começo bom”, opina.

Um dos processos do MPE contra o grupo Diamante afirma que a empresa, entre 2012 e 2021, agiu, de forma “voluntária e conscientemente” deixando de cumprir obrigações de interesse ambiental, como a preservação de áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente (APP) na sua fazenda Safira Lote 1.

O grupo também foi embargado pelo Naturatins pela abertura ilegal de um canal de drenagem no Rio Formoso na sua fazenda Benção de Deus, localizada no município Dueré, vizinho de Lagoa da Confusão.

No episódio do podcast Entre Safras, do Grupo Diamante, sobre a produção de açaí, o jovem João Victor Costa Moulin destaca a canalização da água como uma tecnologia que a Diamante teria “descoberto” e que seria responsável pelo sucesso das lavouras. “Isso deve ter mais de 30 anos, a gente descobriu que se você canalizar a água aqui na região por canais a gente consegue manejar essa água”, afirmou.

Um dos indígenas Krahô Takaywrá entrevistados pela reportagem em sigilo mencionou os impactos do canal aberto pelo grupo. “Eu posso dizer que ele matou o rio. Porque fez uma vala para jogar água do rio lá dentro do projeto dele. Coisa imensa. E o rio para cá tá morrendo, virando só areia. Tem lugar no verão que você passa e tá só uma aguinha sem peixe nenhum”, afirmou. A fazenda Benção de Deus fica a cerca de 24 quilômetros da reserva Mata Alagada e da aldeia Takaywrá.

Outro indígena denunciou que os canais de irrigação também são responsáveis pela intensificação da contaminação da água por agrotóxicos, e pela consequente mortandade da vida aquática. “O canal tá todo cheio de veneno e joga água dentro do rio. Aí é a hora da perda dos peixes. Tanto peixe morto…”, lamenta.

A Frutacc e o Grupo Diamante foram procurados, mas não responderam até a publicação..

Dor de cabeça e contaminação por agrotóxicos

Nosso ponto de encontro é na frente de um hotel da cidade. Lá está o jovem indígena Krahô Kanela, que irá nos guiar até a Reserva Indígena Mata Alagada.

Para acessar a aldeia, após sair da cidade, dirigimos por alguns quilômetros até chegar à entrada da Frutacc. Para chegar à terra indígena é preciso entrar pelas terras da empresa, o que não deixa dúvidas quanto ao cercamento dos Kanela pela monocultura.

Na aldeia, somos recebidos pelo cacique Wagner Katami Krahô Kanela e sua família. Uma das familiares é a técnica de enfermagem Oneide Ribeiro da Silva, conhecida pelo seu nome indígena Vevé Krahô Kanela. Vevé tem longos e brilhantes cabelos pretos. Ela atua em nove aldeias de três povos indígenas no município de Lagoa da Confusão, localizado no sudoeste do estado do Tocantins.

Vevé tem trabalhado bastante. O excesso de trabalho é resultado da quantidade de queixas de dor de cabeça, que ela associa à contaminação por agrotóxicos pulverizados por fazendas vizinhas.

“Todas as semanas eu vou nas aldeias e eles se queixam de dor de cabeça. Até as crianças. A gente pensa que pode ser devido ao veneno, desse impacto que tem do agronegócio, com lavouras muito próximas aos territórios. Falam do cheiro muito forte”, conta.

Vevé acredita que um dos principais vetores de contaminação dos indígenas seja a água. Um laudo do Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins (DSEI-TO), que analisou a incidência de metais pesados e de bactérias na aldeia Takaywrá, constatou que ela é insalubre.

O DSEI não tem dados da contaminação da água na região por agrotóxicos. No entanto, Lagoa da Confusão está entre os municípios brasileiros com mais casos de intoxicação exógena por agrotóxicos registrados pelo SUS. Foram 145 casos registrados entre 2007 e 2025 no município, 35 deles em 2024. Segundo Vevé, diante do cenário de contaminação, os indígenas estão deixando de tomar água do rio e de comer peixes.

Um relatório publicado pela Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, em abril de 2025, destacou que o alagamento das aldeias dos Krahô Kanela e Krahô Takaywrá é resultado direto das barragens, barramentos e canais de irrigação irregulares criados pelas fazendas da região. Elas causam erosão do solo e, consequentemente, o assoreamento dos corpos d’água, o que estaria aumentando o volume das inundações em aldeias indígenas e comunidades rurais.

O estudo aponta também que a contaminação das águas dos rios e do solo por agrotóxicos e fertilizantes químicos provoca deterioração dos ecossistemas locais, perda de biodiversidade, e apresenta um risco à saúde e à soberania alimentar das aldeias. “A construção de barragens e os canais de irrigação atrapalham o ciclo de reprodução dos peixes, provocando a redução da quantidade e da diversidade desses que são a base da alimentação (principal fonte de proteína) das comunidades”, reiterou o relatório.

Entre diversas recomendações do documento, como a suspensão das outorgas de captação de água por fazendas, o relatório recomenda que a Funai acelere o processo de demarcação das terras indígenas na bacia do Rio Formoso, incluindo o território do povo Krahô Takaywrá.

Expulsos pela Brahma e considerados “caboclos”

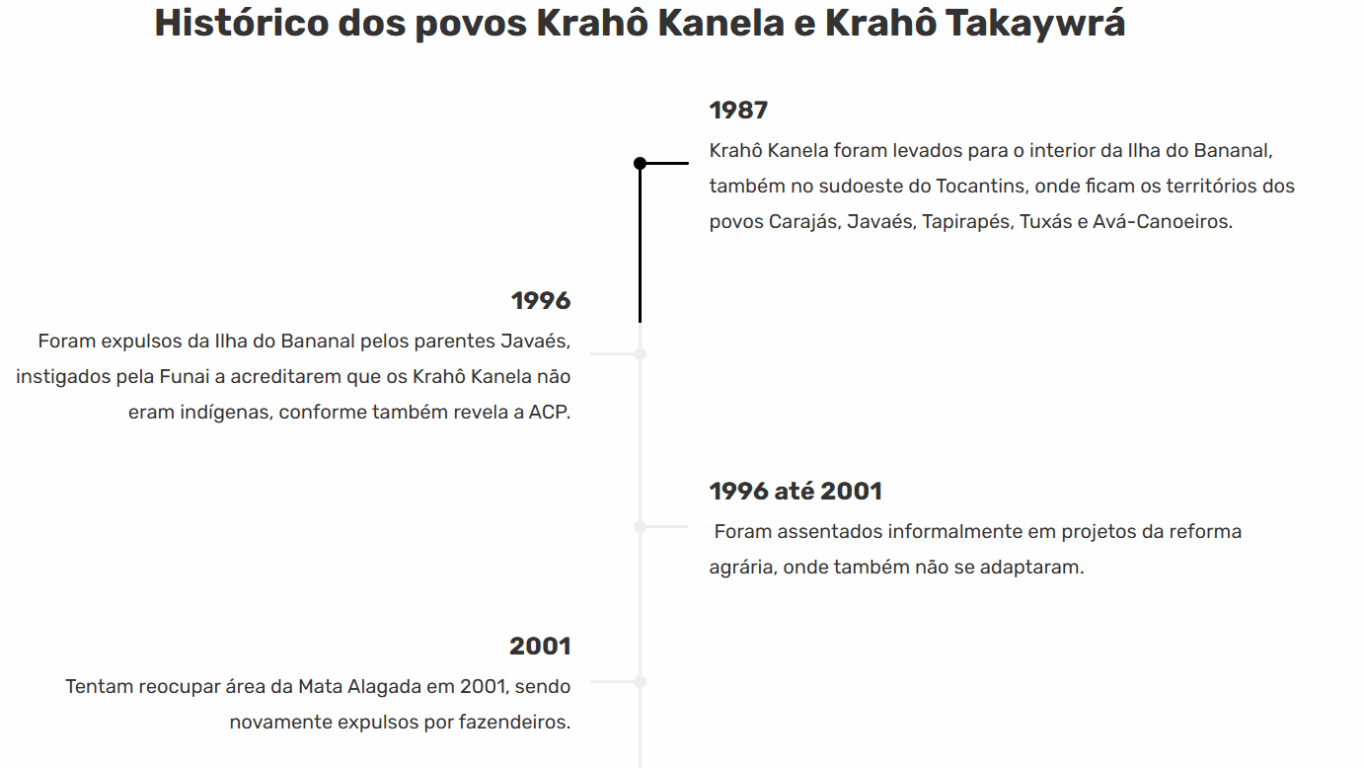

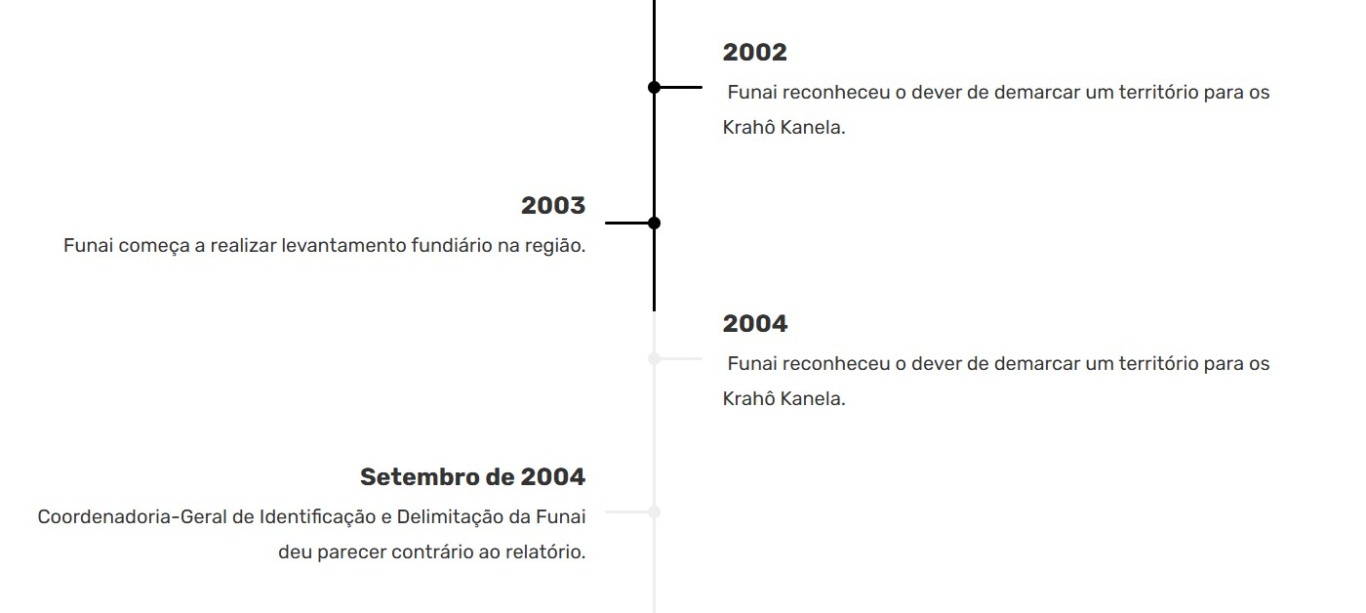

Os Krahô Kanela vivem na região da Mata Alagada pelo menos desde os anos 1960, como revelam os estudos antropológicos da Funai para demarcação da reserva. Até então, os Krahô Takaywrá se identificavam como Krahô Kanela, formando um mesmo grupo. Os Krahô Kanela foram expulsos da região em 1977 pela Companhia Cervejaria Brahma, que alegava ter comprado a área para abertura de uma fazenda.

“A cervejaria Brahma expulsou nosso povo daqui. Chegou e disse que era a dona da terra, despejou a gente na periferia da cidade de Dueré”, revelou o cacique Wagner Katami Krahô Kanela, da aldeia Katamiê, em entrevista ao Joio.

Em 1984, após os Krahô Kanela reivindicarem por anos a volta ao seu território, a Funai instaurou um processo administrativo para analisar o caso. Entretanto, no âmbito desse processo, um antropólogo considerou que os indígenas não seriam de fato indígenas e sim “caboclos”. A denominação revelava a visão integracionista do órgão à época, pela qual indígenas de contato antigo com a sociedade envolvente seriam considerados “menos indígenas”.

De acordo com o MPF, dessa categorização seguiu-se uma “série de ações desastrosas do poder público em relação à comunidade autodenominada Krahô Kanela”.

Os Krahô Kanela passaram décadas tentando voltar ao território da Mata Alagada. A reserva foi finalmente demarcada pela Funai em 2008, mas com um território de 7,6 mil hectares, muito menor do que aquele reivindicado pelos indígenas e identificado pelo próprio órgão.

Desde então, os Krahô Takaywrá já tentaram ocupar algumas vezes uma das maiores fazendas que integram os 31 mil hectares previstos originalmente no relatório da Funai, a Fazenda Planeta, desmembrada da antiga Fazenda Brahma. Eles sofreram processos de reintegração de posse judicializados pelos antigos proprietários da fazenda.

Atualmente, a Fazenda Planeta foi dividida em dois imóveis, sendo um deles a Fazenda Aruanã, operada pelo Grupo Diamante, conforme revelam as coordenadas de algumas das autuações ambientais do Ibama contra a empresa.

Os Krahô Takaywrá, que se dividiram dos parentes também na primeira década de 2000, também já tiveram sua identidade indígena questionada. Enquanto aguardavam a decisão sobre a demarcação de seu território por meio da ACP do MPF, em julho de 2017, uma decisão interlocutória do processo pediu a contratação de um perito para atestar se eles seriam, de fato, indígenas. A perícia antropológica do professor da UFT, mencionada acima, foi resultado dessa demanda.

O documento reiterou a identidade indígena do povo e reconheceu que a ambiguidade com a qual a Funai lidou com a identidade étnica do grupo, ora negando-a, ora reconhecendo-a, foi motor para acirrar conflitos.

Desde 2020, após decisão que decretou que a Funai demarque um território para os Krahô Takaywrá, os indígenas aguardam o cumprimento da decisão. Em paralelo, os Krahô Kanela também aguardam a ampliação da Reserva Mata Alagada.

“Se não sair para nós, quem sabe sai para as crianças que estão aí, que vão vir depois. O que nós não pode é parar”, defende o cacique Wagner, do povo Krahô Kanela.

Segundo o procurador Álvaro Lotufo Manzano, responsável pela abertura da ACP que pede a demarcação de um território para os Krahô Takaywrá no MPF e por protocolar uma ação que reivindica a ampliação da Mata Alagada para os Krahô Kanela, falta força política da Funai.

“A gente vê até a boa vontade dos servidores da Funai de querer resolver a situação e tal, mas a gente vê que não tem força política de falar assim: existe o orçamento, o dinheiro está aqui, vamos fazer a aquisição [das fazendas restantes]”, afirma.

Enquanto isso, os indígenas colhem os impactos dos reincidentes crimes ambientais praticados pelas fazendas vizinhas.

Na última década, com o decreto pelo governo federal, em 2015, da região do Matopiba (acrônimo dos estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) que delimita uma série de políticas de incentivo ao agronegócio na região, considerada a última fronteira agrícola do Brasil, o setor tem tomado conta do Tocantins. O estado é o único completamente inserido no Matopiba.

“Cada vez mais tá aumentando essas grandes empresas na região, aumentou muito, muito mesmo. A gente está rodeado de veneno, rodeado de água, rodeado de seca”, lamenta o cacique Wagner.

Questionada sobre a demarcação de um território para os Krahô Takaywrá e sobre a ampliação da Reserva Mata Alagada, a Funai respondeu que a regularização territorial do povo Krahô Takaywrá está em processo de análise de propostas de imóveis rurais a serem adquiridos para constituição de uma nova reserva indígena. “Cabe reforçar que, apesar da falta de pessoal e investimento estrutural, a Funai tem mobilizado as suas instâncias internas para viabilizar a regularização do território do povo Krahô”, afirmou o órgão.

Fonte: Site O Joio e o Trigo